Люди, живущие в "третьем пространстве"

Что говорит наука о части нации, в которой укоренился колониальный менталитет?

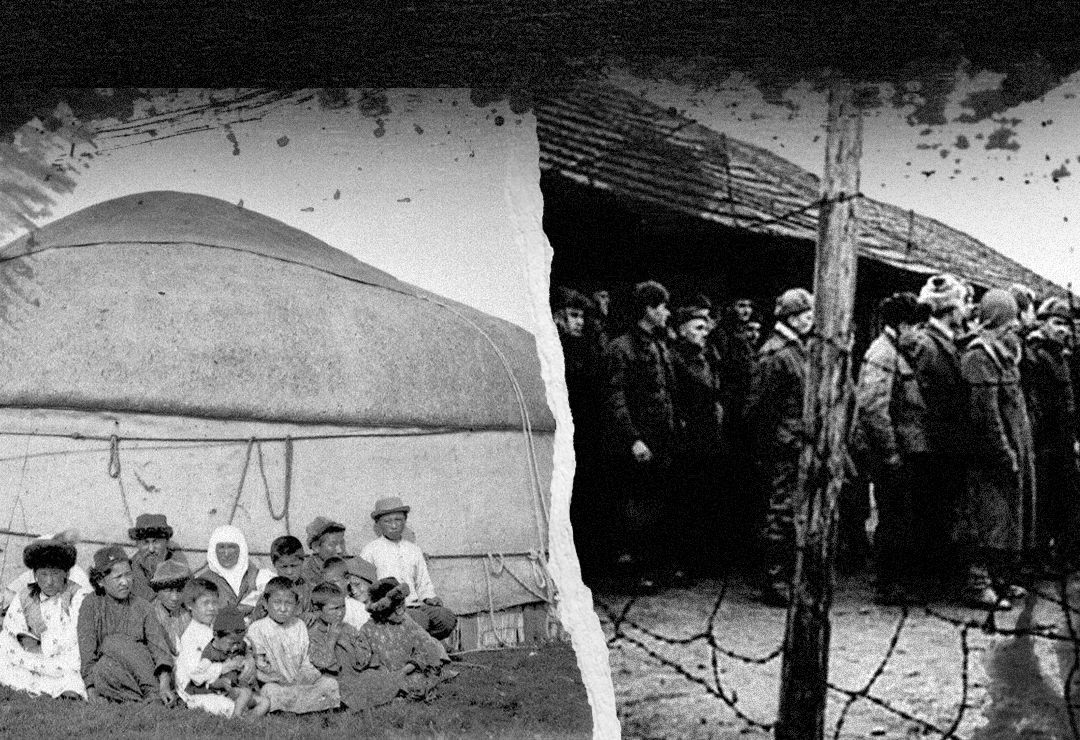

Коллаж Masamedia.kz

Асия Бақдәулетқызы, Исследовательница PhD Лондонского университета Куин Мэри:

Если говорить о деколонизации, стоит признать: для многих западных академиков тема Центральной Азии в этом контексте — по-прежнему терра инкогнита. На одной из недавних конференций я заметил, что для приглашённых учёных из Запада наш регион и его колониальное прошлое выглядят как нечто экзотическое и новое. Почему? Всё просто: советская пропаганда в своё время сделала своё дело. В западной академической среде долго доминировал взгляд на Советский Союз как на некую прогрессивную, модернизирующую империю, принесшую "развитие" и "просвещение".

Однако с начала 2000-х годов это восприятие постепенно меняется. А у нас, в Казахстане, всё иначе. Ещё с детства, на уроках истории, из казахскоязычной прессы мы впитывали тексты, в которых чётко прослеживался деколонизационный нарратив. По сути, мы росли с этим взглядом. Даже выступления Мухтара Шаханова на торжествах или собраниях всегда имели одну и ту же суть — сопротивление культурной ассимиляции, защита национального "Мен".

Наши казахские интеллектуалы, возможно, и не цитируют напрямую Саида, Фанона, Спивак или Миньоло, но суть их мыслей — та же. Эти разговоры о деколонизации у нас ведутся не с вчерашнего дня, а с 90-х годов.

Тем не менее сегодня складывается парадоксальная ситуация: особенно в русскоязычной среде создаётся ощущение, что говорить о деколонизации начали лишь сейчас — и будто бы исключительно они. Но это не так. Просто у нас этот разговор звучал на другом языке и с других трибун.

– Но с тех пор, как мы переехали из аула в город, мы — поколение, которое буквально живёт в борьбе с деколонизацией.

– Вы абсолютно правы. Мы не просто пишем об этом или говорим — мы проживаем этот опыт. Мы — поколение, которое проходит через это на собственном опыте, в реальной жизни. Поэтому многое из того, что сегодня делают другие (не буду говорить "всё") — можно назвать просто атрибуцией.

– А что означает то, что сейчас некоторые русскоязычные начали говорить о деколонизации? Им тоже нужно пройти через этот процесс?

– Я думаю, это не столько обязанность, сколько необходимость. Война в Украине стала своего рода шоком. Особенно для тех в русскоязычной среде, кто ассоциировал себя с либеральными и демократическими ценностями.

– А почему русскоязычная среда до сих пор не учит казахский язык? Что мешает?

– Если смотреть с научной точки зрения, например, в постколониальной теории есть исследователь Хоми Бхабха, у которого есть труд под названием The Location of Culture. Он говорит о том, что в любом постколониальном обществе формируется гибридная культура. Это — закономерность. В колонизированных странах всегда появляются группы, следующие культуре колонизатора, потому что все «привилегии» сосредоточены в руках этой власти.

Асия Бақдаулетқызы

Под их влиянием формируется компрадорская элита. Это термин, использующийся у таких деколонизационных исследователей, как Анна Больцано. В Казахстане тоже, после распада Советского Союза в 1990-х, доступ ко всем ресурсам получили чиновники и бизнесмены — это и есть тот самый компрадорский класс.

Все эти люди, а также, помимо них, и простые граждане, не имеющие доступа к ресурсам, но оказавшиеся под влиянием той культуры — представители гибридной идентичности. Хоми Бхабха называет их людьми, живущими в «третьем пространстве».

То есть они — ни колонизаторы, ни колонизированные, а нечто среднее между ними. Ранее в нашем обществе представители этого третьего пространства стыдились признаков своей колонизированной идентичности. В казахстанском контексте ранее это явление почти не проявлялось. Именно чувство стыда мешало им открыто выражать свою сущность. Но сейчас в этом «третьем пространстве» началась реальная борьба. Эти люди начали искать свою идентичность, своё место.

А мы, казахоязычные казахи, с давних пор ведём борьбу против колониализма. Нас раньше унижали, называли «нацпатами», «националистами», оттесняли на обочину и смотрели свысока.

Но я думаю, нынешняя ситуация всё это уравняла. Конечно, нельзя сказать, что полное равенство уже достигнуто, но процесс уравнивания идёт, и даже те, кто пока не готов это признать, со временем начнут признавать. На самом деле во всех деколонизационных движениях — будь то Латинская Америка, Индия или Африка — изменения всегда начинались изнутри, среди местного населения.

Их голос со временем становился всё более значимым, даже если раньше он не учитывался. Мы тоже подошли к этому этапу. Поэтому если русскоязычное сообщество пусть и с опозданием, но приходит к этому — для нас это удобная, благоприятная ситуация. Потому что наша цель — объединение, сплочение. Я думаю, сейчас появилась такая возможность.

Но раньше, возможно, мы могли вступать в конфликты, упрекать, стыдить: «почему не говоришь по-казахски?» Мы могли унижать, принижать. Но если бы от этих упрёков все вдруг заговорили, то давно бы выучили. Настоящее стремление к изучению казахского языка должно исходить изнутри. А такое внутреннее побуждение рождается только через подобные процессы.

16:12

16:12

18814

18814

0

0

Facebook

Facebook

Vkontakte

Vkontakte

Telegram

Telegram

Whatsapp

Whatsapp

Нет комментариев.